最新侵犯名誉权案例深度解析

案例概述

一起侵犯名誉权的案例引发了广泛关注,该案例涉及一位知名公众人物因不实言论而引发的名誉权纠纷,被告方在未经原告同意的情况下,通过社交媒体等渠道发布了关于原告的虚假信息,严重损害了原告的名誉权,本文将围绕该案例展开深度解析,探讨事件背景、过程及法律后果。

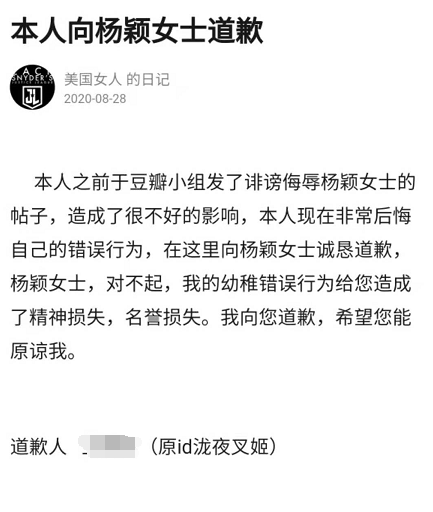

事件背景

原告是一位在娱乐圈具有广泛影响力的明星,被告则是一个拥有众多粉丝的社交媒体用户,事件起因于被告在社交媒体上发表了一系列关于原告的不实言论,涉及原告的个人品德、职业行为等方面,这些言论迅速传播,对原告的个人声誉造成了严重损害。

事件过程

1、被告言论的发布:被告在社交媒体平台上发布了关于原告的不实言论,涉及诽谤、造谣等成分。

2、言论的扩散:由于被告拥有较多的粉丝,这些言论迅速扩散,引发了广泛关注和讨论。

3、原告维权:原告发现后,委托律师向被告发出警告函,要求其删除相关言论并公开道歉。

4、诉讼过程:被告未予理会,原告遂将其告上法庭,法院在审理过程中,认定被告的行为构成了侵犯名誉权。

5、判决结果:法院判决被告赔偿原告经济损失及精神损害抚慰金,并在社交媒体上公开道歉。

法律分析

1、侵犯名誉权的行为:被告发布关于原告的不实言论,严重损害了原告的名誉权,根据我国法律,侵犯名誉权的行为包括诽谤、造谣等。

2、法律责任:根据《中华人民共和国民法典》相关规定,侵犯名誉权的行为人应当承担民事责任,包括赔偿损失、消除影响、恢复名誉等。

3、判决的合理性:法院在判决时,充分考虑了被告的行为对原告造成的经济损失和精神损害,判决被告赔偿经济损失及精神损害抚慰金,并在社交媒体上公开道歉,体现了法律的公正性。

案例启示

1、言论自由与名誉权的平衡:这起案例提醒我们,在享受言论自由的同时,必须尊重他人的名誉权,言论自由不是绝对的,需要在法律框架内进行。

2、社交媒体的责任:社交媒体作为信息传播的重要渠道,用户应自觉遵守相关法律法规,不发布侵犯他人权益的言论,社交媒体平台也有责任加强监管,遏制虚假信息的传播。

3、维权意识的重要性:当自身权益受到侵害时,要懂得维护自己的合法权益,通过法律手段捍卫自己的名誉权,让侵权者受到应有的惩罚。

4、法治社会的建设:这起案例的成功处理,体现了法治社会的基本原则——违法必究,维权有道,加强法治宣传教育,提高全民法治意识,对于构建法治社会具有重要意义。

这起侵犯名誉权的案例给我们带来了深刻的启示,在信息时代,我们要更加珍惜和尊重他人的名誉权,自觉遵守法律法规,共同维护良好的社会秩序,我们也要提高维权意识,当自身权益受到侵害时,勇敢站出来维护自己的合法权益,只有这样,我们才能共同构建一个法治社会,实现和谐共处。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...